|

|

よくない事は立て続けに起こる事がままある。 街中でなにもこんなトコでと思う一旦停止違反取締りに引っ掛り 道に迷ってUターンで立ちゴケ。何とか林道入ったと思ったらパンク…。 と言う訳で、今回はパンク修理です。 実場面と同じく林道脇で、いつもの携行工具を使用しました。 外し難い前輪でリム打ちによるパンクという想定です。 普通は後輪がパンクしやすい。 何故なら前輪で巻き上げた釘等を後輪で踏むのが殆どだから。 また前回同様、普通の手順は省きます。 只でさえ多すぎるという声が… |

| (1) XRでのパンク修理に 限定した工具です。 普段はその他に 色々持って行きます。 |

|

| (A) 木の棒(サブスタンド):パンク修理やチェーンに給油する時に使ってます。テントポールと同梱してます。 | |

| (B) エマージェンシースタンド:買ったけど持って行ったことが無い…。 | |

| (C) エアポンプ:商品名ブラックバーン。押しても引いても空気が入るし、幾ら入れてもポンピングは重くならない優れもの。 | |

| (D) タイヤレバー:先端が薄く差し込みやすい、エトス製チタン素材。 | |

| (E) XR(レーサー)純正工具:17mm/24mm/10mm/12mmが一体になっている。XR総てこれ一本で前後ホイールは外せます。 | |

| (F) レンチ類:12mmコンビネーションレンチ、10/12mmソケット、スライドヘッドハンドル。 | |

| (G) 各サイズのパッチ、金ノコの歯、チューブの切れ端、予備バルブとナット。 | |

| (H) スプレーゴムのり:パンク修理用品メーカーのマルニ社製。96年購入。チューブ式は直ぐに固まって駄目になるので今はこれをずっと使ってます。 | |

|

(2) タイヤを浮かす前にアクスルシャフトを止めているクランプを緩めてください。 緩めるのはクランプに隙間のある方から。 締める時はその逆です。 |

|

(3) ブレーキキャリパーは外して下さい。その方が後々で楽です。 外した部品は無くさない様、グローブの上などにまとめて置く事。 |

|

(4) 前輪を浮かします。 サイドスタンド下には空き缶を置いて、埋まらない様にします。 ギアは一速に入れ、更に後輪に石を噛ませて後退を防ぎます。 タンクを右前から上へ押し上げ、サブスタンドをズレ無い所に差し込んで前輪を浮かせます。 アクスルシャフトを外して、はいOK。 木の棒一本で横倒しで外す必要はなくなりました。 |

|

(5) 木の棒が無ければ岩、標識のポール、ガードレール、立ち木、のり面を利用しましょう。 |

|

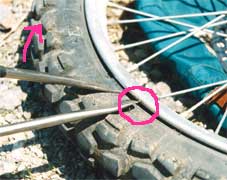

(6) ビード(リムがタイヤにはまる部分)を落します。 リムは見てわかる様に、スポークが刺さっている所が一番径が小さく、ここにビードを落せば反対側に隙間が出来る仕組みです。 足で踏んづけたりタイヤレバーでこじって落します。 |

|

(7) どうしても落ちない時は写真の様に、先端が曲がった方をタイヤ側に向け、リムを支点にレバーを押し上げると、少しずつ落ちます。 これを横にずらしながら一寸ずつ落せばいつか落ちます。 |

|

(8) ビードを外します。 レバーを差し込む反対側の左右のビードが綺麗に落ちていれば、指一本でリムから外すぐらい力が要りません。 もっとも前輪や細いタイヤに限りますが…。 写真ではビードが落ちたままにしておく様に左手で押さえています。 レバーはこのままディスクに引っ掛け、もう一本で握り拳分ずつビードを外します。 |

|

(9) パッチ張り。 入っているチューブに本当に穴を空けるのは勿体無いので、切れ端で実演します。 チューブの表面を荒らすのに使い古しの金ノコの歯を使っています。 ブラッシングする様に刃を立てて擦る。 紙やすりはボロボロになるし、濡れるとアウトなので使いません。 荒らすのは表面積を増やし、接着力を増すためです。 |

|

(10) 良くありがちな失敗として、荒らしが足りないと表面の油分で付き難い。 表面が白では無く、艶消し黒になる程度にします。リブも削り落とします。 左の穴はまだ白く、こすり足りない。 右の穴は黒くケバ立ち、リブも削られOK!!。 ガソリンで脱脂はした事がありません。 |

|

(11) よくある失敗、端っこがくっ付いて無い。 糊の塗り忘れなら、そこにゴム糊を塗り込んでやれば、まあOK。 広範囲に剥がれていれば、荒らしからやり直し。 |

|

(12) チューブを引っ張って剥がれなければ合格です。 エア漏れの確認は空気を入れ過ぎない様に。 タイヤの内サイズ以上に膨らませると、パッチが剥がれる可能性大。 空気圧でパッチとチューブをタイヤの内壁に押しつけ、漏れを防ぎ、パッチで穴が広がらない様にしているのです。 |

|

(13) ついでにタイヤ交換のアドバイス。 最近はカラーリムが増えてきました。 雑誌で紹介される片方面へ総て外すやり方だと (ハンマーまで使うとは!)傷つくどころか変形させかねません。 で傷つけず楽な方法は、反対面もチューブを抜く時の様に、ビードを外すというやり方。 これなら力の無い人でも楽々!! |

|

(14) ビードストッパー付きは、これをリムに付けたままタイヤを組みます。 最初にストッパーボルト部を押し込んでビードに引っ掛け、それから普通に嵌めていけばタイヤを嵌めてからより断然楽勝!! |

|

(15) チューブをタイヤに差し込みます。バルブが嵌め難いかと思いますが、レバーで反対面のビードを少し起こせば空間が出来て、リム穴に差し込み易くなります。後は外れない様、ナットを軽く差しておきましょう。 |

| |

|

(16) ビードを嵌めます 前半は楽でしょうが、問題は後半。差しこみ位置は両膝空いた手でビードやストッパー、バルブ浮いてこない様に押さえて、タイヤの向こう側 (説明し難いので写真参照) で行います。 よく手前側でやる方がいますが、反対側のビードは起きるは、ホイールは浮くわで、思う様に出来ません。またレバーが跳ねた時どちらが危険か実験した事がありますが、顔面や股間にヒットしやすいのは手前での作業でした。 最も個人差はありますが…。 嵌める時、反対面のビードも落ちているか、時々チェックしましょう。 またバルブが真っ直ぐになっていなかったら、タイヤを少しズラして修正してください。リアタイヤの時は車体に組み付けた後、ホイールを回してガツンとブレーキを掛け、慣性で修正してください。 総てOKなら空気を入れ、ビードストッパーを締め、バルブナットは指だけで締めるかキャップ側に止めておくかにします。 | |

|

(17) いよいよラストです メーターギアの噛合いに注意し、仮組みしたらサブスタンドを外して本締め。その他部品も組み付け。 ブレーキを数回握って、押しこまれたキャリパーピストンを元に戻す。 一寸走ってもう一度チェックして、問題なければ終わりです。 | |

|

お疲れ様でした。次は何やろう? 講師・モデル うなぎ このページに関するお問い合わせは こちらまで。  Copyright by 寺崎組 |